에너지 안보 및 전환 국가난제별 분석연구

※ 위 보고서 원문보기를 누르시면 보고서 원문을 확인하실 수 있습니다.

연구 목표 및 차별점

선행연구 및 자료를* 참고하여 임무 지향적 접근을 통해 에너지 난제를 해결하기 위한 프레임워크 개발

독일 HTS 2025 방법론을 활용하여 난제 정도에 따라 정책 영역을 나누어 에너지 전환을 위한 실천적 대안과

다각적 해법 도출

-

- (1) OECD(2024), 변혁적 과학기술혁신정책 의제

- (2) Wittmann, F., et al.(2020). “First Mission Analysis Report of the Scientific Support Actionto the German Hightech Strategy 2025. Setting the stage: Positioning the missions in the socio-technical system”

- (3) 독일의 첨단기술전략 2025(HTS2025: High-Tech Strategy 2025)

에너지 문제에 대한 기존의 단일적 접근 방식을 벗어나 다차원적이고 임무 지향적 정책 프레임워크를 도입

각 영역 간의 상호작용을 통해 복합 문제에 대한 선순환적 해결 모색

정책 렌즈

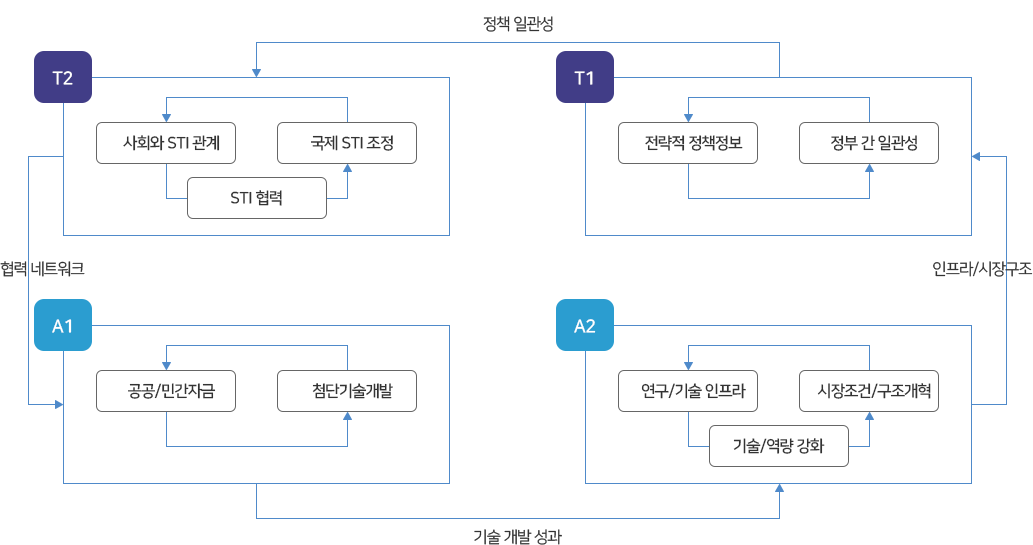

정책 렌즈 : 에너지 국가난제 대안 탐색 프레임 워크

- STI 자원 영역(자금, 인프라, 기술, 인력): 기술적 역량 확충에 기여

- STI 관계 영역(사회 관계, 주체 간 협력, 정부 부처 간 일관성, 국가 간 조율): 사회적 수용성 및 파급력 제고에 기여

- 국가난제 해결을 위해서는 자원과 관계의 전략적 연계 필요, 지속적이고 다각적 접근이 필요

| 주요 분야 | 세부 내용 |

|---|---|

| 공공자금 지원과 민간 금융 | 탄소중립을 위한 대규모 예산 필요, 민간 투자 유도 필수 |

| 연구 및 기술 인프라 | 송전망 확충과 통합 관제 시스템 구축 필요 |

| 첨단기술 | CCUS, 수소 경제 기술 등 핵심 기술 개발과 상용화 시간 필요 |

| 기술 및 역량 강화 | 지자체 정책 역량 강화와 전문 인력 양성 필요 |

| 구조적 및 시장 조건 | 에너지 경쟁력 강화를 위한 시장 구조 개선 필요 |

| 전략적 정보 | 과학적 정보 공유 체계 및 데이터베이스 구축 필요 |

| 사회 관계 | 공론화 기구와 주민 주도형 에너지 프로젝트 추진 필요 |

| STI 협력 | 중앙-지자체 협력 강화 및 글로벌 협력 거버넌스 구축 필요 |

| 정부 간 일관성 | 정책의 일관성 및 효율성 제고 필요 |

| 국제 STI 조정 | 기후 및 에너지 협력 확대, 희토류 자원 공급망 안정화 필요 |

- 유형화 기준

- A1, A2 그룹 (가속 임무) 과학/기술 혁신 및 구조적 조정을 통해 시장 실패와 같은 문제를 해결

- T1, T2 그룹 (전환 임무) 시스템 전환과 사회적 수용성 증진을 목표로 하며, 정책 일관성과 협력을 중시

- 에너지 난제 세부 정책 영역 유형화

에너지 정책 사업 분석

정책 사업 분석 : 정책 지도 작성

- 정책 기능의 분산

- 기후위기 대응 재정의 분산

- 부처간 정책 목표 일관성 부족

- 정책 조정 기구의 권한 제한

- 민간 부문 참여 유도 미흡

- 국제 협력 및 자원 관리 조정 부족

- 국가 안보

산업통상자원부와 외교부가 석유/석탄 비축, 에너지 수급 관리, 국제에너지 협력 강화 등 역할 담당, A2 그룹의 안정적 인프라 구축과 연계됨

- 산업 경쟁력

산업통상자원부, 국토교통부, 해양수산부, 과학기술정보통신부 등 에너지 관련 기술 개발 및 재생에너지 육성에 주력하며, A1 그룹의 민간 투자 유도 및 첨단 기술 혁신과 밀접하게 연결됨

- 탄소 중립

환경부, 국토교통부, 농림축산식품부 등이 탄소 감축 및 친환경 인프라 구축에 중점을 두며, T2 그룹의 사회적 수용성 증대와 긴밀히 연관됨

- 정책적 혼선의 원인

에너지 안보, 산업경쟁력, 탄소중립

- 세 가지 목표가 각 다른 부처에 배분되어 정책 일관성이 부족, 정책 조정 및 통합 관리가 필요함

- 해결 방안

통합적 조정 위한 앵커 주체 설립, 상호조정된 거버넌스 체계 구축, 민간 협력 모델 확대, 사회적 합의를 위한 공론화 기구 활용 등을 통해 세가지 목표의 상호보완적 작용 추구 필요

정책 대안

- 미국 PUC와 유사한 독립적 위원회 설립으로 다층적·적응적 정책 수립

- 공청회를 의무화해 다양한 의견 반영과 정책 실효성 제고

- 송전선 관련 정보 및 정책 과정 투명성 강화로 신뢰 구축

한계 및 의의

한국과 독일의 에너지 정책 차이로 해외 사례 직접 적용에 한계

정책 유형화 접근에 대한 실효성 확보 필요

부처 간 일관성 부족, 이해관계 등으로 거버넌스 구조 개편만으로 정책 통합 해결되기 어려움

독립에너지위원회의 국내 적용에 정치구조, 전력시장 및 인프라 등 복잡한 문제 수반

국가난제 해결을 위한 전략적 개입의 필요성 강조

현실적인 단기, 중기 대안을 제시하여 이해관계 완화에 초점

독립위원회 대안 제시를 통한 문제 해결 가능성 제시

기존 접근법의 한계 인식, 새로운 프레임워크 전환을 위한 토대 제공